- 知る

反骨精神

日本原水爆被害者団体協議会

80年の苦難の体験を未来へつなぐ最年少の被爆世代

日本被団協の事務局次長(当時)・濱住治郎さん(写真左)と代表理事・田中聰司さん(写真右)

きのこ雲の下の惨劇。ヒロシマとナガサキでそれを体験した当事者たちの組織、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞した。核兵器廃絶を願って戦後80年、たゆまずバトンをつないできた「最終ランナー」である被爆者らに、世界が今耳を傾ける。

撮影 布川航太

早稲田出身の被爆者も受賞

地獄絵図を記憶しない世代

「あなた方は決して諦めませんでした。あなた方は抵抗し続ける力の象徴です。あなた方は世界が必要としている光なのです」

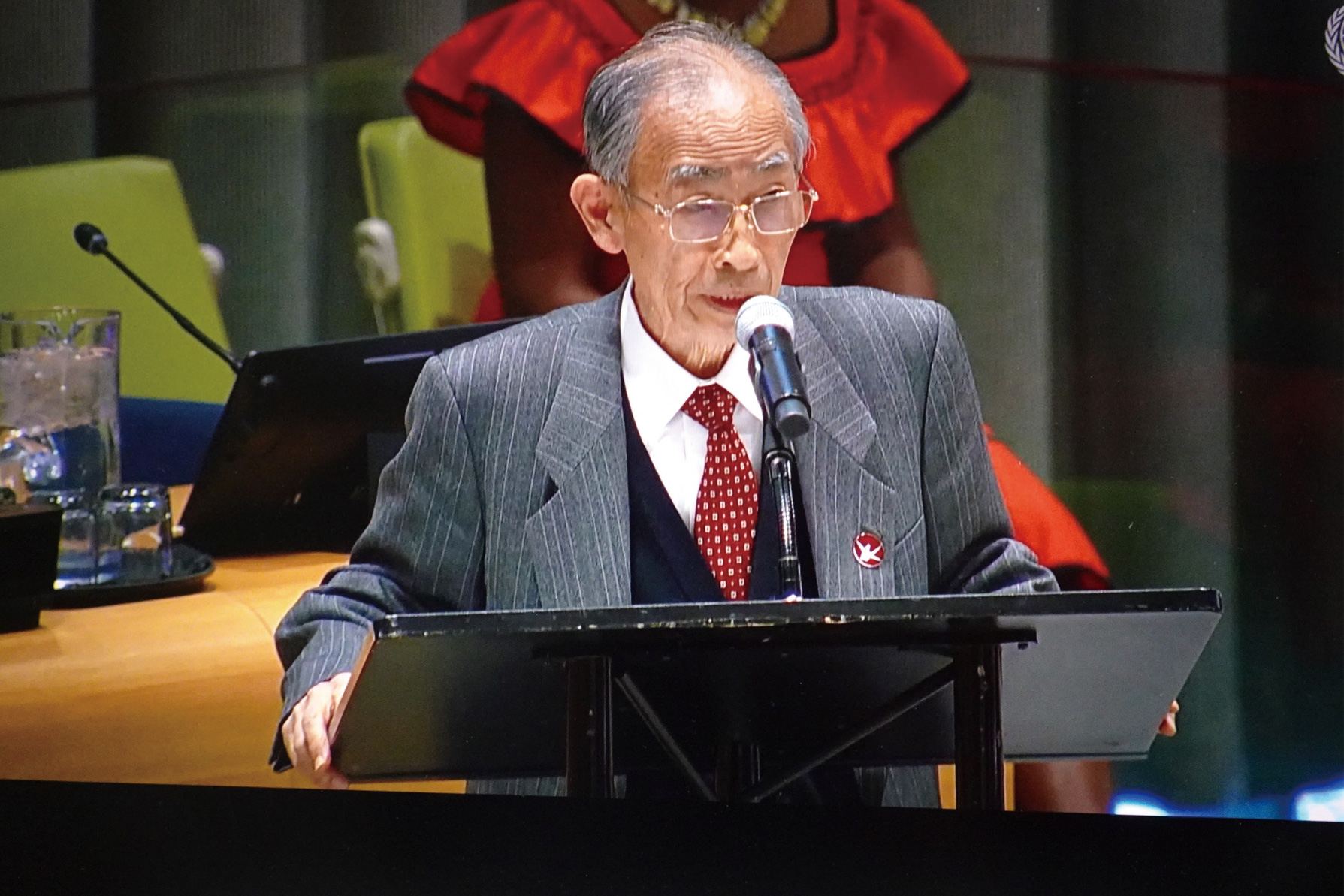

ノルウェー・ノーベル委員会の委員長ヨルゲン・バトネ・フリードネス氏は自身の傍らに並ぶ受賞者代表の3人、そして参列者席の左手前方にいる日本人グループに語りかけるように祝福のスピーチをした。

荘厳なオスロの市庁舎で毎年12月に行われるノーベル平和賞の授賞式。2024年にその栄誉に浴したのは、ヒロシマ・ナガサキの惨禍に耐え、核兵器の廃絶を訴え続けてきた「ニホンヒダンキョウ」、日本原水爆被害者団体協議会(以下、日本被団協)の被爆者たちだった。

日本からの代表団30人の中には、日本被団協の代表理事・田中聰司さんと事務局次長(当時)・濱住治郎さんもいた。両人は共に早稲田の卒業生。80年前の原爆投下時には一方が1歳と5カ月、もう一方はまだ母親の胎内にいた最年少に近い被爆者だ。

「その時」の記憶はもちろんない。だが平均年齢86・13歳(2025年3月末時点)と被爆者の高齢化が進む中、今や彼らのような「若手」の日本被団協役員が、被爆者の体験と思いを発信する組織を担っている。

日本被団協提供

オスロへの公式訪問団。日本被団協の役員などのほか韓国・ブラジルの被爆者代表もいた

日本被団協提供

オスロ市内で自身の写真入り垂れ幕の前に立つ濱住さん

現在も広島市に暮らしている田中さんの場合、断片的な話は親族から聞いて育ったが、まとまった家族の体験を把握できたのは、母親が被爆者健康手帳の申請時に広島市に提出した書類を、成人後に閲覧する機会を得てのことだった。

両親は共に広島県の出身。戦時中は山口県下関市に暮らしていた。広島の惨状の報を受け、傷痍軍人の父親は陸軍官舎に残り母親だけが幼い田中さんを連れ、実家のある広島へと向かった。現地到着は原爆投下2日後の8月8日。母親は破壊し尽くされた実家周辺を探し回り、自分の両親ときょうだい計6人が少し離れた国民学校(小学校)に逃げたことを知った。

しかし、その学校では懸命の看病にもかかわらず、老いた両親など計4人が他界。やがて一族の被爆者は総勢15人に上ると判明した。白血病などで後に病死した人も含めれば、11人が何らかの健康被害で世を去った。当日朝、勤労動員に出て消息が分からなくなった行方不明者もいる。

原爆投下の後被爆地に入って放射能を浴びることを「入市被爆」と呼ぶ。田中さん母子はそのケースだが、あまりに幼かった田中さんの記憶は空白だ。物心ついたころには、市の郊外にある父方の実家で両親や妹、弟と暮らしていて、被爆体験をことさら意識することもなく成長していった。

後に高校生になり、国語教師から現代俳人・西東三鬼の句「広島や卵食ふ時口ひらく」を教わったとき、自分が幼少期、うり二つの情景を見ていたことに驚いた。顔を包帯でぐるぐる巻きにした高齢男性が、焼け跡でゆで卵にかぶりつく場面だった。

「たぶん3歳ごろ。僕が人生で思い出せる最古の記憶です」

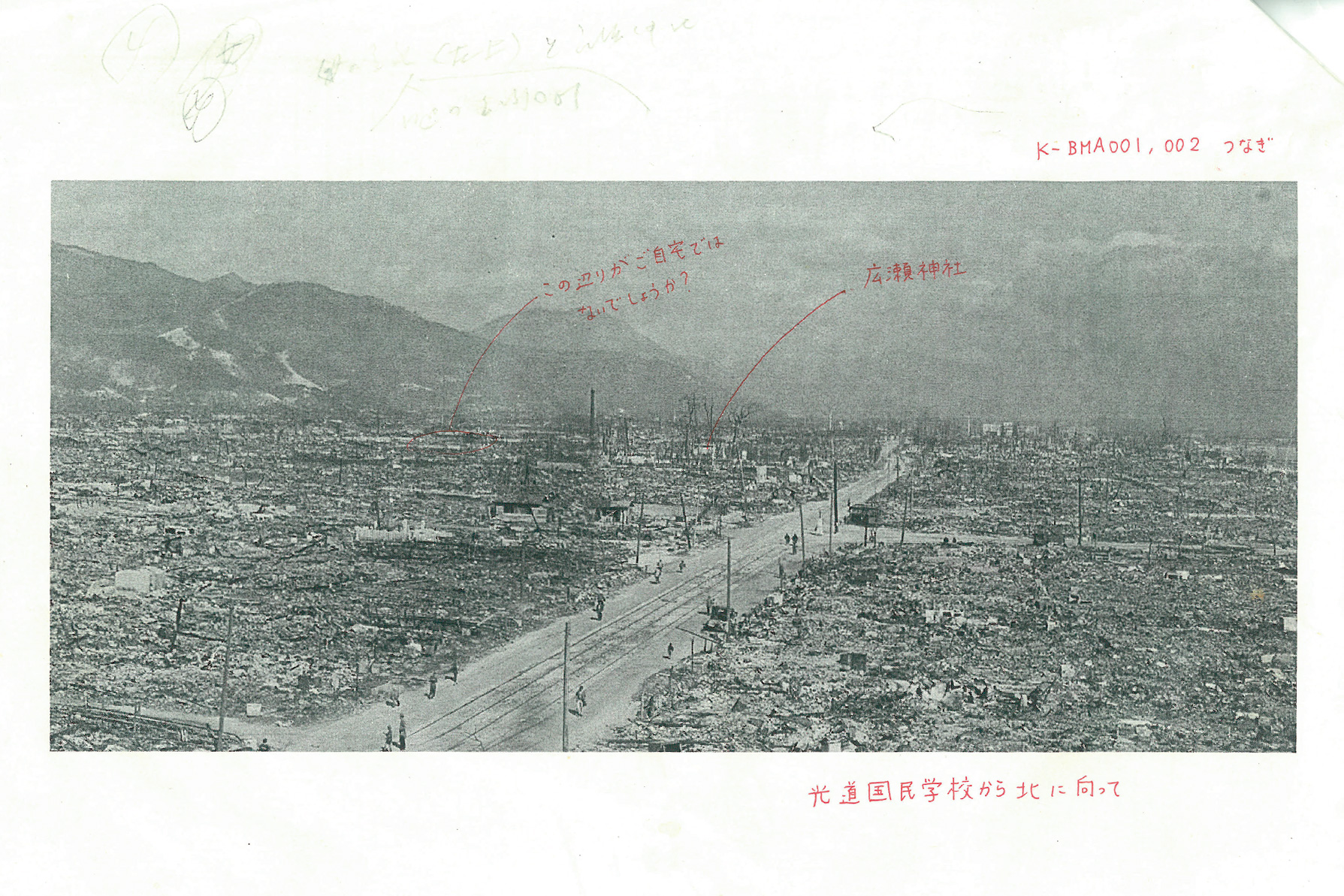

田中さん提供

田中さんの母方の家族6人が避難した学校から、焼け野原となった実家周辺を望む光景

ビキニ事故が生んだ日本被団協

「隠蔽と遺棄」の日々の末に

田中さんが小学校6年生から中学生になるタイミングで、全被爆者の境遇に関わる転換期が訪れた。1955年8月に初の原水爆禁止世界大会が広島市で開催され、翌年には初めての全国的な被爆者組織として日本被団協が結成されたのだ。

この大会、実はヒロシマ・ナガサキの問題とは別次元のところで準備されたものだった。前年の3月、米国の信託統治領だったビキニ環礁(現マーシャル諸島)で行われた水爆実験で第五福竜丸をはじめ日本の漁船が多数被爆した。このニュースで海産物の大規模汚染を心配した消費者のパニックから水爆実験の禁止を求める声が湧き起こったのだ。東京都杉並区の女性団体が始めた署名運動は瞬く間に全国に広がった。

国民の多くはまだヒロシマ・ナガサキの現実を十分に理解していなかった。戦後9年を経てもなお、健康被害や差別などに苦しむ被爆者がいることは、ほとんど知られていなかった。

連合国軍総司令部(GHQ)の占領期(1945~1952年)、プレスコードと呼ばれる規制により原爆被害にまつわる報道は事実上禁じられていた。米軍は海外メディアにも被爆地の実情を隠蔽し、国際赤十字などによる医療活動まで妨害した。

広島市内では惨状を告発しようとする文学者の運動や小規模な互助活動が生まれていたものの、社会的に影響力を持つ被爆者運動はとても無理だった。日米両政府は被爆者の救済に動こうとしなかった。

幼いころは「ひもじさ」と、

壮年期からは「原爆症」と闘う日々

日本被団協は組織が誕生する以前のこの時期を「『隠蔽と遺棄』の12年」と呼ぶ。

そんな折、ビキニ事故からの思わぬ展開で湧き起こった抗議運動を被爆者問題に引き寄せた功労者が、藤居平一

銘木店を営む家に生まれ、原爆で父親や妹を失ったが、自身は東京在住の学生だったため被害を免れた。戦後は帰郷して家業を継ぐ一方、民生委員として市井の人々に寄り添って、被爆者の健康不安や経済苦、差別への悩みを理解した。そして全国の署名運動リーダーたちの会合で、世界に問題を訴える原水爆禁止世界大会を広島で開くよう求めたのだった。

しかし大塚茂樹

結局その空気を一変させたのは、原水爆禁止世界大会の際に首都圏からの参加者を広島市民の家に分宿させ、肌感覚で実情を理解させたこと、そして大会本番で涙ながらに苦しみを訴えた被爆者のスピーチの力だった。

49歳で知る8月6日の体験

母親の胎内で受けた放射能

こうして日本国民の関心は戦後10年目に初めてヒロシマ・ナガサキに向けられた。藤居氏らはこれを受け、翌春まず広島県原水爆被害者団体協議会を立ち上げ、8月には第2回原水爆禁止世界大会を長崎市で開いて全国の被爆者に呼び掛け、その場で日本被団協を立ち上げた。初代の代表委員の1人に就任し、事務局長も兼務した藤居氏は、直ちに政府への要求運動を展開し、被爆者の医療費を公費で支援する原爆医療法の制定の大きな原動力になった。

ただし、このころまだ小学生だった田中さんにこれらはみな「遠い話」だった。周囲の大人に運動関係者はいなかった。

「最初の原水爆禁止世界大会の時でした。一つだけ印象に残っているのは、母が家でラジオニュースを聞きながら涙を拭っていたことです。『社会の片隅で黙って暮らしていた被爆者が初めて表舞台に出たんだよ』と言っていました」

片や「胎内被爆者」として翌年に生を受けた濱住さんは8月6日の詳しい状況を、田中さんよりはるかに後、東京で壮年期を迎えてようやく把握した。原爆で他界した父親と同じ49歳に自分もなり、思い立って姉や兄たちに手紙を出し記憶を尋ねたのだ。

幼少期を送った実家では、亡父の写真が座敷に飾ってあり、その父親を原爆で亡くしたこと、自分自身も胎内被爆者だということは早くから知っていた。小学校6年生の時に学校で課題が出て、大ざっぱな「わが家の被爆」を母親に聞いたこともある。それでも詳細は49歳を迎えるまで知らずにいた。

濱住さん提供

濱住さんが幼少期のころから実家の座敷で見上げながら育った亡き父親の遺影

濱住さんのきょうだいは姉が5人と兄が1人。8月6日には兄と三女が疎開中で不在、長女は国民学校を仕事場に軍服の繕い物をする作業、次女は航空機工場で部品を作る作業に動員されていたが、命からがら自宅までたどり着いた。しかし父親は爆心地近くの中国配電(現在の中国電力)に出勤していて、夜が更けても帰宅しなかった。

母親が翌日、職場を訪ねても社屋跡は高熱に包まれて立ち入れない状態。翌々日にようやく被爆時に父親がいたであろう一角に案内され、焼け残ったがまぐちの金具などわずかな遺品を持ち帰った。

爆心地から数キロ離れた自宅には、原爆投下のその日から市街地の親族30人ほどが続々避難した。大やけどの友人を連れてきた者もいたのだが、その友人は程なく死亡した。一行の中にいた3歳ぐらいの親類も息絶えた。

ただ田中さんと同様に、戦後数年を経て始まる濱住さん自身の成長の記憶は穏やかなものだった。唯一の特徴は、同学年の児童・生徒に胎内被爆者が多かったこと。その1人は亡父の友人で爆心地付近で死亡した男性の息子だった。

日常生活で原爆の話題はほとんど出なかったが、一つだけ記憶しているのがABCC(原爆傷害調査委員会)のこと。被爆者の健康調査をする米国の組織で、濱住さんも小・中・高で調査を受けている。ただし、この組織の目的は軍事目的のデータ収集だけ。健康相談や医療には一切対応せず評判が悪かった。

「特に中学生ぐらいから調査を不愉快に思っていましたね。そもそも私たちの学年に調査が多かったのは、胎内被爆者のデータが欲しかっただけなんです」

自分自身も

胎内被爆者だということは

早くから知っていた

対照的だった2人の前半生

記者として接した先人たち

田中さんは1967年に早稲田大学政治経済学部を卒業した後『中国新聞』の記者に、濱住さんは1969年に同政治経済学部、1971年に同教育学部を卒業した後「社会教育主事」の専門職として東京都稲城市の職員になった。

大学時代は学生運動の最盛期。ベトナム戦争の話は友人らとよくしたが、被爆の話をした記憶はほとんどないという。

田中さんは学生寮の浴場で、友人から「放射能ってうつるのかい」とあぜんとする質問をされたことがある。

「悪気はなく、素朴な質問だったんでしょう。それでもショックを受けました。他県の人は無理解で、下手に就職の際などに被爆者と知られたらろくなことにならないぞってね」

このように一見平凡な団塊の世代として育った2人だが、社会人としての歩みは対照的になる。前述したように、濱住さんは49歳まで被爆者という自意識も運動との関係も希薄だった。専門の社会教育活動では、市民と共に郷土史を掘り下げたり、戦争体験の文集を作ったりしたものだが、原爆のテーマにはノータッチだった。

逆に田中さんは就職後一転して原爆の問題にのめり込む。報道部記者として持ち場を転々としながらも、ほぼ一貫してこのテーマを追う専門記者になったのだ。

「僕が被爆者だったから、希望が通ったのかもしれません。多くの被爆者たちと喜怒哀楽を共にしました。メモを取りながら、胸が詰まることもしばしばでした」

1例に挙げたのは、原爆症の一つである原爆小頭症のこと。爆心地近くで胎内被爆した人の一部には、極端に小さな頭部を持ち知的障がいを負って誕生する人がいた。広島では1965年に当事者6人と家族が「きのこ会」というグループを結成した(現在は全国に11人の小頭症被爆者がいるという)。

田中さん提供

早大の学生時代の田中さん。将来はジャーナリストになりたいと早くから思い定めていた

日本被団協に関しても若手時代から取材していた田中さんは、日本被団協役員として今回オスロに行き、改めて「先人の偉大さ」を感じたという。

日本被団協の活動は、被爆者に対する相談や支援、政府への国家補償要求、核兵器廃絶に向けたメッセージの発信、「被爆の実相」を広めてゆく活動など多様だが、田中さんが感銘を受けたのは、被爆30年(1975年)の企画取材の時、「世界への挨拶

「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうという決意を誓い合ったのであります。(中略)人類は私たちの犠牲と苦難をまたふたたび繰り返してはなりません。破壊と死滅の方向に行くおそれのある原子力を決定的に人類の幸福と繁栄との方向に向わせるということこそが、私たちの生きる限りの唯一の願いであります」

結成大会の代表委員の1人で、後に日本被団協初代理事長となる森瀧市郎

「被爆者への政府支援も何もない時代に、自分たちの問題にとどまらず『人類の危機』を訴えた。壮大じゃありませんか。いざ自分が先人たちの年齢になってみると、とても乗り超えられないと思います」

そんな生前の森瀧氏や藤居氏らと知り合えたことが「財産になった」と振り返る。田中さんは藤居氏の死後、その追悼文集をまとめる役目も務めている。

「藤居さんは新聞社にもしょっちゅう出入りして、若い記者を集めては『君らがね、人類史を変えるんだよ』と叱咤

記者生活の終盤には新聞社を代表する論説委員を務め、日本被団協の50年史(2009年刊行)を出す際には組織外の立場でありながら編さん委員に任ぜられた。そのすぐ後に日本被団協傘下の地方組織「広島市原爆被害者の会」に入会、六つのがんと闘いながら被爆者運動の当事者としてキャリアを重ねている。

田中さん提供

田中さんはオスロの授賞式に尊敬する森瀧市郎氏と藤居平一氏の写真を携行した

一方の濱住さんが被爆者運動に参加したのは公務員生活の終わりごろ。姉や兄たちへの手紙で家族の体験を知った8年後の2003年、地元稲城市に誕生した被爆者の会「稲友会」に入ったのだ。

80年代末に始まった多摩ニュータウン稲城市エリアでの開発で一定数の被爆者が新住民となり20人ほどで会がつくられた。会長は70代の長崎の被爆者で、濱住さんは事務局長を任された。当時の年齢は57。もちろん最年少のメンバーであった。

「東京都内には最盛期、48地区に被爆者の会がありましたが、被爆者の高齢化に伴って徐々に数が減り、現在は20団体ほど。うちは最後発で生まれた会でした」

稲友会では特に会長が「被爆体験を語り継ぎたい」という思いを持ち、濱住さんはその下で約10年間、サポート役を務めた。個人的には「胎内被爆者」という立場を考え続けていた。そして最年少の被爆者である自分たちも積極的に運動に参加していこう、そんな思いを強めたきっかけが、各地にいる胎内被爆者の全国連絡会の結成(2014年)だ。濱住さんはその会合に出て、数多くの仲間の存在を実感したのだった。

「胎内被爆者は経験も知識もない被爆者と見られがち。実際、自分のことを被爆2世だと勘違いしていた人もいるほどです。でも、いざ会をつくって集まったら、ほとんど初対面のはずなのに同窓会みたいに懐かしい。私も力をもらいました。そうそう私の小学校の同級生、私と同様に爆心地付近で亡くなった父を持つあの彼も、参加していました」

自覚した「胎内世代」の使命

被爆者の受賞は切迫した警鐘

濱住さんはかつて、関西にいた胎内被爆者の不幸を聞いたことがあった。その女性は学生時代に原水爆禁止運動に触れ、社会科の教員になることを決めた。やがて2児の母となり、家庭も仕事もこれから、というときに突然がんを発症し、40歳の若さで亡くなってしまった。彼女の残した文章には、「生まれる前から私には被爆者の烙印

濱住さんはまた、ノルウェーから帰国した後の2025年2月、横浜在住の原爆小頭症の男性、そして自らの生涯を懸けて兄を支えてきた妹と面会し、心を揺さぶられた。

翌3月には、国連の核兵器禁止条約締約国会議に出席し、胎内被爆者に焦点を合わせたスピーチをした。濱住さんはそこに「悪魔の兵器」という言葉を織り込んで、原爆小頭症についての悲劇も訴えた。

日本被団協提供

国連の核兵器禁止条約締約国会議で演説した濱住さんは、胎内被爆者の問題を語った

一方の田中さんは昨年のノーベル賞受賞を振り返り、こんなふうに語っている。

「日本被団協は今回、何か手柄を立てて賞をもらったわけではありません。世界の核リスクがもう極限まで来てしまっている。(ノーベル委員会は)それに警鐘を鳴らす意味合いで被爆者に賞を与えたのです。世界は今、そこまで追い込まれているのだと分かっていただきたい」

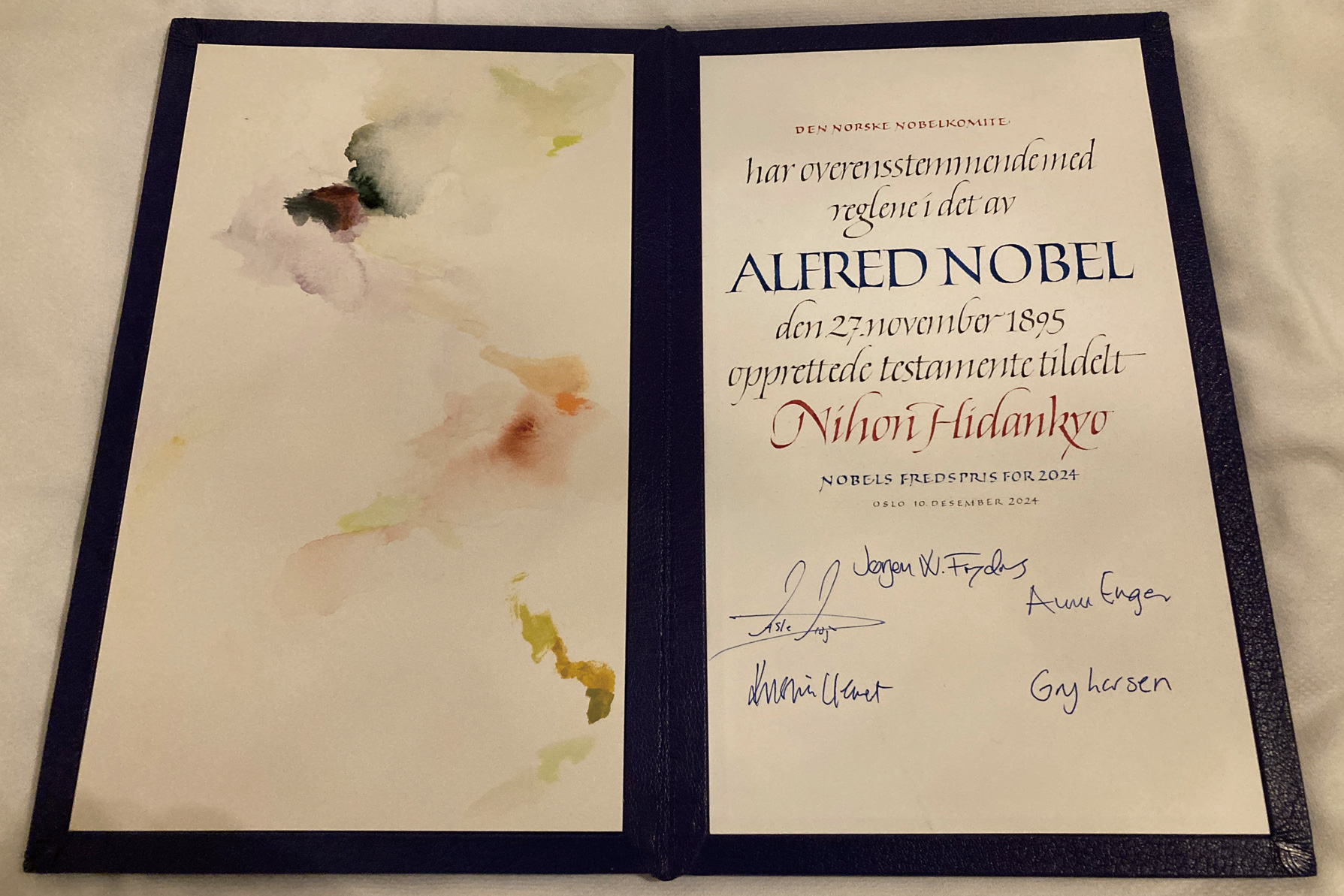

日本被団協提供

日本被団協提供

日本被団協に贈られたノーベル平和賞のメダルと賞状。受賞候補へのノミネートは1985年から毎年行われてきた。賞状署名欄の中央にフリードネス委員長のサインがある

取材・文 三山 喬/みやま・たかし

1961年神奈川県生まれ、東京大学経済学部卒業。朝日新聞記者を経て2000年からフリーに。ペルーを拠点に南米各地の日系社会などを取材、週刊誌などにルポ記事を執筆した。2006年の帰国後は原発被災地や沖縄問題など国内テーマをカバー。主な著書に『日本から一番遠いニッポン』(東海教育研究所)、『ホームレス歌人のいた冬』(文春文庫)、『さまよえる町 フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)、『夢を喰らう キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙 沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『還流する魂 世界のウチナーンチュ120年の物語』(岩波書店)などがある。

毎号特集テーマを変えて、早稲田の今や社会で活躍する校友の姿を伝える、コミュニケーション誌『早稲田学報』。

校友会員の方は定価1,000円×6(隔月刊)=6,000円のところ、校友会費5,000円でご購読いただけます。

校友会員以外の方もご購読いただけます。また、1冊のみのご購入も可能です。